On en parle

MEDIA

Présentation de l’exposition fil rouge à la galerie Arnaud Lefebvre sur ALIGRE.FM dans l’émission d’Yves Tenret, la vie est un roman

La louve de Paris, un DOCUMENTAIRE de Manon Juncker.

Publications:

Jean-François Bottollier, Battle, ed. l’oeil de la femme à barbe, 2025

Les detraktés, ed. Sébastien Russo,2021

UN PEU DE POESIE

ECCE HOMO par JF Bottollier

Malgré une voix venue des cieux

Portant la promesse d’un Eden,

Tantôt oubliée pour d’innocentes fredaines,

Ils goutèrent aux fruits délicieux

Dans des élans affectueux

Faisant de diner un geste délictueux.

Au nom du père, filles et fils à venir

Par la fantaisie de leurs fluides corporels

Héritèrent d’un saumâtre avenir.

Vinrent ainsi des marques temporelles

Au fils la mollesse du ventre et du poitrail

Aux filles de mensuels anniversaires

En rivières purpurines,

La pesanteur de la poitrine,

Le tumulte dans les viscères

Comme au sein de leurs entrailles.

Le temps sur nous fait son office.

Il est dit par cet âpre maléfice

Que rien n’y puit tant cela nous démange

Que rien n’y puit, il faut que l’on se mange

Et qu’en cela tu te décarcasses

Œuvrant sans cesse sur ma carcasse.

Réduit en bœuf écorché de Rembrandt

A force je me deviens encombrant

Quand l’âge change ma géométrie

Révélant une insolite anatomie

Et qu’en naît une nouvelle gastronomie

Dans l’arrière-boutique de ta charcuterie.

Attaché et pendu à ce râtelier

Je suis l’homme peut-être en es-tu la femme

Et mon image m’est infâme

Dans le miroir de cet atelier

Avec sur la peau toutes ces écorchures,

Faces à la béance de tes embouchures.

Et à ce tain là bon sang

Le reflet du cochon m’est embarrassant.

Je suis devenu le mâle embouché

Exposé aux crocs de bouchers

Dans les tons rouges, bruns et gris

Des promesses non tenues et regrets aigris.

Un dimanche de septembre

Jetant l’eau du chérubin

Dans la cuisine ou la salle de bain

Ou ailleurs dans la chambre

Entre tes jambes nues décroisées,

Entre les miennes priape dés-apprivoisé

C’est à lui encore que tu t’attaches.

Et là fâchée de sa défaillance,

Puisqu’ainsi il t’a offensée

Tu l’affubles d’une tête de vache

Graffée sur les carreaux de faïence

Et les mythes de tes pensées.

Tu glisses quelques mots à mes oreilles

Ma coulpe battant entre deux gros orteils

Et baignent dans les bocaux de ma réserve

Les souvenirs plus glorieux que je conserve

Et que jadis bien d’autres t’ont envié.

Pas de chagrin

A ce récurrent malentrain.

Mais dans l’évier

C’est du robinet que goutte à goutte,

Fuitent sans cesse nos larmes de colère

A lever ce sortilège séculaire

Dans l’attente vaine d’une absoute.

POEME DE N’BO SUR PENTHESILEE

Penthésilée d’après Kleist, mixte sur toile, 130×89, 2023

Poème pour Catherine Wolff

Je me réveille transformée en bête furieuse, en louve affamée

Je me jette sur lui et déchiquette son ventre, les dents dans sa viande,

Le goût du sang et de sa chair

Je me réveille à nouveau et vérifie avec tact que son corps est intact

Tu es mordue, dit-il

POEME DE N’BO SUR SANS COMMENTAIRE

« Et vlan

Encore un mâle dominant

Massacrer écraser effacer

Allez les filles

Faut lui curer les pieds le masser le sucer

Il veut sa mère ses vierges et des putains

Qu’elles soient gratuites

Qu’elles soient soumises

Il en fait tant

C’est fatigant

(Faudrait pas qu’il se mette à chialer)

POEME DE N’BO sur avec toute ma reconnaissance :

Je regarde et

Le coeur dans la gorge

Je ressens la douleur

Femme dévastée

Adolescente tabassée

Gamine assassinée

(Que celui qui ricane

Sente son coeur

Tomber dans ses intestins)

Avec toute ma reconnaissance, mixte sur toile, 130×89, 2024

PIERRE GENTES, GALERIE 75

- La dette

Globalement il faut s’y faire, en français il y a plus de mots féminins que de mots masculins si on fait abstraction des masculins qui se déguisent en neutres … C’est le droit de l’homme !

Ca doit-être comme ça dans toutes les langue – tiens, le mot langue c’est du féminin.

Prenons à la louche quelques exemples, comme dette, culpabilité, justice, punition … c’est, sans aucun doute des mots féminins, tout comme les mots condamnation, amende, monnaie, excuse, soumission…. Mais y en a d’autres que j’aurais pu prendre avec le même hasard et avec la même et indubitable honnêteté.

Bon, on ne va pas se sortir tout le dictionnaire, quoiqu’un petit détour vers la crucifixion, puisque CATHERINE WOLFF nous le suggère … Mais là on est dans le masculin, c’est un type qui s’y colle et pas une femme. De toutes façons le rôle n’est pas enviable, entre la vaisselle et la croix je n’hésite pas, je vais au fond du café, tant pis si on ne remet pas les horloges à zéro pour ma pomme, mais je crains les échardes.

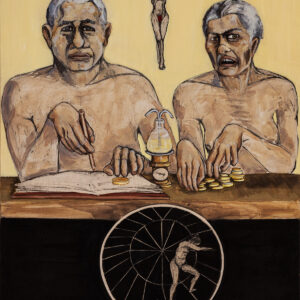

Qui dit dette dit justice, punition, amende et qui dit amende dit flouze, pognon, fric, artiche, vaisselle de poche, mais aussi et par voie de conséquence dit cahier, livre de compte, tenu de compte, encaisseur, encaisseuse – bien que là il y ait une possible ambiguïté, et nous renvoie à l’éternelle addiction à l’addition qu’on nous demande toujours de régler. Là, Catherine WOLFF fait très fort, elle craque pour Quentin Metsys, ou du moins je le suppose, qui inspira tant d’artistes, alors pourquoi pas elle qui le fait avec l’équilibre et le regard si particulier qui caractérise son art.

2) frise

« Détails de la frise »

Mon grand-père, William, me disait « tu frlizes p’tit Pierre » avec cet accent si terrien que l’on entend plus maintenant. Il fut blessé au Chemin des Dames, comme tant d’autres, les autres mouraient, rares étaient ceux qui s’en sortaient, et il passa sa vie au service des autres, auprès de ma grand-mère, qui fonda L’Envole Saint Jean pour éduquer les enfants trisomiques.

Pardon Catherine WOLFF de cette digression, c’est à cause du mot « frise » qui m’évoque William plus que le Parthénon ou les palais indiens. La tienne de frise semble évoquer les tourmentes d’une soirée consentante qui, mimant les affres dantesques des cercles les plus sombres, cherche l’éclairage d’une béance à combler.

Animaux, femmes, hommes …. diable ! que de monde dans ce défilé où tout est figuré sans tomber dans un lourd démonstratif tout simplement inutile.

Catherine WOLFF avec cette frise dit sa puissante pratique du dessin, son sens de la composition et sait accrocher notre regard par de petites touches colorées.

Cette frise est petite, elle fait 22 centimètres de large pour quatre-vingt-un centimètres de long, mais elle chante une histoire vieille comme les civilisations et si vous écoutez attentivement vous entendrez de multiples accents, ceux des rêves, des désirs, des envies.

3) Saturne dévorant ses enfants

La peur guide Saturne, la peur qu’un de ses enfants prenne ce qu’il considère être sa place. Bien plus tard Hérode aura la même peur et fera pourchasser et tuer les nouveaux nés.

Est-ce de cette peur que Catherine WOLFF nous parle et qu’elle symbolise dans l’image d’une masturbation ?

Des hommes, aux bourses boursouflées de suffisance, imaginent que les femmes ne sont que des incubatrices dans lesquelles ils déposent un enfant complet. En ce sens, l’image de C. WOLFF est cohérente à représenter cette misogynie phallocratique sous la forme d’une masturbation, dont certains pensent, en riant mais peut-être en y croyant, qu’elle est un massacre d’innocents.

« Je l’ai rêvé si fort que les draps s’en souviennent » chantait « Il était une foi » …. C’était en 1975, en plein giscardisme, et ce fut un tube qui passa sur toutes les ondes et dans toutes les oreilles, démontrant que la « pollution nocturne » ne rendait sourds que les aveugles pudibonds.

Toutefois, sans imaginer, comme cette œuvre le montre, que des enfants puissent sortir et mourir lors de cette caresse, si commune et si ordinaire, on peut penser que cette même caresse puisse devenir une monstrueuse manipulation qui si elle ne tue pas l’enfant à qui on la soumet, tue avec certitude son enfance.

De Goya à Wolff, la même composition, le même regard halluciné, la même crevasse armée de dents, la même prise de main, la même folie, la même peur. On est loin du plaisir, on est dans l’urgence à détruire, dans la haine de soi-même, dans l’incandescence paranoïaque.

C’est une œuvre forte dans la simplicité de son trait. WOLFF dessine comme on crie, sans fioriture.

4) Tes désirs font désordres

tes désirs sont des ordres, mixte sur toile 35×27, 2024

La phonétique est une vague à rendre vague les certitudes bien ancrées dans la lecture assidue. Les mots qui vivent leurs vies au son des musiques personnelles créent des béances de sens avec les mots tissés des yeux, dont les mailles sont si serrées, qu’elles enserrent le doute.

Des ordres ou désordres ?

Que veut dire Catherine à Wolff dans ce tsunami d’idées ? Que veut dire Wolff à Catherine de l’hypothèse d’une bousculade ou d’une soumission ?

Et elle ? Où est son désir, à cette femme qui ne semble pas fuir ?

Les embruns de la vague, que chevauche la femme, se dirigent vers l’homme pour en attraper et en avaler le corps. Est-ce une promesse d’humide volupté si, se laissant porter par les saveurs marines, il se laisse glisser dans le ressac d’écumes pour atteindre la fleur qui sommeille au creux de la lame.

La vague d’Hokusai rêve de lécher le ciel et d’avaler la mer qui lui donna naissance, celle de Catherine WOLFF déborde d’attention à ne plus se blesser. Elle sépare mais aussi lie à la manière de l’image du Yin et du Yang.

5) Le combat des chefs

Le combat des chefs, mixte sur papier, A3, 2023

Les chefs ont bon dos, enfin ils ont de grosses couilles et bites à mesure … comme si les gonzesses n’étaient pas capables de foutre un coup de clito là où j’pense ! Car au vu de ce travail, qui graphiquement tient merveilleusement bien le pavé, les chefs sont des machos de bonnes tailles. Il est vrai que la bite, si elle n’est pas à proprement parler un canon, y fait, par sa forme tubulaire, sacrément penser.

Ah ! sacrée testostérone dont la moindre goutte annihile le fonctionnement de cent milliards de cellules cérébrales ! Ça vous fait rigoler les filles ? Ne vous inquiétez pas, votre communauté de genre n’exclut nullement la bestialité, l’horreur, l’effroi, la monstruosité.

C’est peut-être une blague de penser que jadis le matriarcat régnait sur l’humanité et créait de tels désordres que les mâles bousculèrent cette tyrannie pour imposer la leur, qui même dans ses pires excès, est bien en deçà de ce que l’humanité avait jadis subis.

Oui, j’entends votre critique, je suis un mec et raisonne en tant que tel, petit phallocrate à cent balles et petite bite … Mais aucun mec ne peut se prévaloir de n’avoir pas eu de mère, mère qu’il téta, qu’il caressa, dans les jupes de laquelle il se cacha, mère qui l’encouragea, le sanctifia et l’éduqua à être supérieur à elle.

Ah ! les grandes conquêtes, les grands Mausolées, les grands massacres pour préserver la paix et écarter la violence ….. toujours signés d’un nom de mec, humain ou démiurge.

Le travail de Catherine WOLFF, excellente aquarelle réhaussée de fusain, me fait penser à la traversée de la mer Rouge par Moïse. Et cette femme avec ce bébé dans ses bras, au milieu des cadavres infernaux … Cet enfant, lui-même, semble mort et elle l’enterre, comme on enterre un cauchemar, comme on fuit un désespoir.

Cet enfant est peut-être cette femme qui en l’enterrant enterre son terrible passé, pour se donner une autre vie, là-bas, au bout du chemin calciné, ravagé de cris, d’humiliation, de soumission, là-bas, une fois tranché le voile atroce qui masque l’espérance et repoussé les rives gluantes qui cherchent à l’étouffer. Ne plus entendre sa voix.

6) Le ver est dans le fruit

le ver est dans le fruit, aquarelle et fusain sur papier, 29×42, 2023

Étrange gémellité, œuf à deux cellules que l’épaisse cloison ne sépare que de corps. Dans le brun acajou de la lourde lumière leurs esprits veillent. Ils se sentent l’un l’autre, ils sont lunlautre, fusionnés en une même âme que protège le serpent du temps qui tisse l’avenir.

Lui connait la raison de cette prison sans nom. Il les sait condamnés à la séparation.

Vivez, n’écoutez que les sons assourdis du dehors, dans la chaleur tranquille et vibrante de ce corps, qu’un jour vous quitterez.

Alors vous n’aurez plus qu’un songe de mémoire rabotée. Aucun mot pour décrire l’impalpable, l’absence, la fade sensation, qui pourtant seront là à chatouiller les méandres d’un sommeil bavard d’un langage de vent dans les pierres érodées des certitudes ressassées.

Le temps qui veilla tant sur vous en rira. Lui seul connait le serment que vous échangeâtes et dont vous oubliâtes les paroles, ne gardant que leur musique armée de battements sombres et profonds, de sifflements syncopés et d’élans maritimes.

Le temps veille à jamais et jamais ne vous quittera. C’est une conscience que certains pensent accrochée aux étoiles. Alors, vivez le simplement sans savoir si le chemin est celui de vos pas ou si vos pas est le chemin à suivre et surtout ne vous égarez pas dans la spirale sans fin de la quête répétée. Vivez, c’est le meilleur moyen d’être ce que vous êtes.

Tempus fugit, mixte sur toile, 40×40, 2022

Voile de Véronique, verso, mixte sur papier, 30×25, 2024

Diable !, et c’est le cas de le dire, car ce Diable est au verso du « voile de Véronique », celui que Catherine Wolff nous fît et que la GALERIE 75 vous propose de venir voir.

Il me semble bien que le « bon petit diable » en avait un, lui aussi, de diable, sur le derrière.

Catherine WOLFF doit-être une adepte de la comtesse de Ségur, une sacrée conteuse, celle-là, un peu comme elle qui n’est pas la dernière à nous raconter en peinture ce que les mots peuvent nous dire.

Pauvre Véronique, déjà exploitée de nom par un danseur de mauvaises aventures pour taureaux, la voilà recto-versoïfiée.

Connaissant l’autrice de cette blasphémation picturale, je me demande si ce n’est pas une façon de nous dire de nous méfier des cadeaux offerts en remerciement d’un service rendu sans avoir été demandé, ou si l’évidente consolation n’est que le prix à payer.

Ce qui est amusant c’est le sens de lecture.

Ah ! quel petit ange cette essuyeuse de face salie …

Plus j

aze, pleine de fleurs qui sautille en faisant des pointes, sans trop de rapports avec les poux. Ah, si ! avec l’époux, ça c’est le rêve des nymphes. L’époux ! t’en as un et hop, tu as des bébés. C’est pour ça qu’elles sont là.

Si Catherine WOLFF nous fait le coût du suaire de Turin, genre reproduction tirage papier avec passage sous le rouleau et hop ! t’en veux combien ?, c’est que la tireuse d’épreuve est justement une nymphe dont le boulot est de faciliter les choses en prenant en charge les à côtés de la rencontre finale.

Et les trilobites ? Que viennent-ils faire dans cette galère ?

On peut penser que c’est une sorte de nostalgie pour une époque où le peigne à poux remplaçait largement la bite dont il est question dans le nom de la bestiole.

C’est donc une certaine aversion pour les histoires de princes charmants ?

Faut-il comprendre, en reprenant l’image de la tireuse de gravures, que charmant ou pas, le prince serait le rouleau et le papier sa « promise » maintenant acquise.

10) Suzanne au bain

Suzanne au bain, version 2, mixte sur toile, 116×89, 2021

Suzanne au bain ou le vol de l’innocence.

Catherine WOLFF le prend au premier degré, ce vol de l’innocence, en représentant un ange abjectement déchu, profané dans son intimité, fouillé d’un regard mécanique, sans âme, sans recul.

Suzanne est une enfant. Elle veut jouer sans contrainte. Lui, échangerait bien ce E contre un I moins contrariant à des ambitions qu’il croit encore possibles.

Vieillard, il le fut toute sa vie, caché dans la peau d’un pieux pour imposer le sien, au prétexte de sainteté, de jeux, de beauté, de soumission. Vieillard, il se croit encore jeune et vigoureux. Il n’est qu’emplit de noueux désirs, qui tordent en pénibles crampes son imagination noyée dans des envies de vengeance et de punitions.

Suzanne voudrait voler de ses propres ailes. Elle en a l’âge, c’est sa vie. Il la regarde et la tue. Il la veut, cette palpitante vie qui le fuit. Il veut l’enfermer dans le tombeau si sombre, qu’il sent sous ses pieds, s’ouvrir déjà un peu.

Suzanne doit mourir dans le silence de son désir honteux qu’aucune manipulation ne peut plus satisfaire à libérer l’humeur qui hante son esprit.

Suzanne est une enfant, elle a le droit de croire au naïf espoir de la continuité.

C’était sans compter avec le crime silencieux, celui qui arrache les rêves, celui qui piétine la fraîcheur des désirs et pervertit l’haleine en méphitiques remugles.

Melancholia, mixte sur toile, 92×65, 2023

Que dire de l’abjecte qu’aucun cri n’arrête

Et qui semble exulter à l’horreur exprimée

Ne rien dire est-ce l’encourager

Et ce grondement énorme à déchirer le corps

Faut-il l’étouffer et ne plus respirer

L’effroi glace la pensée et paralyse l’espoir

Creusant une attente d’une longue éternité

A maudire la vie en espérant sa fin

Puis soudain la résignation d’un silence fermé

À peine troublé par le souffle hésitant du corps

Qui si difficile à habiter lutte à vouloir vivre encore

Est-ce le noir de la nuit qui tombe

Ou le jour qui l’efface en déchirant le voile

Qui couvre le regard à vouloir se maudire

Et à bénir la main qui étrangle et qui cloue

Pourquoi ce supplice

Quelle faute enfin mérite cette croix

Si ce n’est le désire de qui l’inflige

Dans l’étrange plaisir auquel il semble croire

Et le ronge d’une horreur qu’il écarte en l’infligeant à l’autre

12) Arbre de Jessé

Arbre de Jessé, mixte sur toile, 20×80, 2023

Sur les arbres de Jessé – marque déposée, il n’y a pas de filles, ni de femmes, juste une vierge tout en haut. Pourtant dans l’histoire officielle ça cause sévère des lits de vieux messieurs réchauffés par de jolies petites jeunes filles, à croire que les femmes ne sont que des pots où planter l’arbre à mecs …. Et les pots ….

Que nous raconte Catherine WOLFF de ces dires de la truque dans sa version pomologique ?

Au moins chez GC les mecs sont habillés, avec des couronnes et tout le toutime, là, que dalle L’Adam et l’Eve sont carrément à poil et les fruits qui sortent de la fameuse pomme, dont on nous fait tout un plat sans penser à en faire un crumble, ont un quelque chose qui fait penser à Jérôme – le saint patron de la bougie d’allumage, dans sa version courte.

Autant chez GC ça sait tenir ses émotions sous la bure, que chez la WOLFF c’est trou de balle et compagnie, gonzesses comme mecs, allez hop ! Un vrai cours d’anatomie, à vous faire fredonner Nougaro « trou de balle de tennis, ma raquette est tombée ».

Mais ça me fait penser à un autre GC, Raymond Lacroix, dit Jessé. C’est pas le même registre, là encore y a pas trop de nanas, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des bis en boîte lors de ses tournées.

conter florette, mixte sur toile, 81×65, 2023

En 1400, en pleine guerre de cent ans, ça avait du sens de compter florette pour conter son éventuelle absence et constater sa misère, ou, plus rarement, son abondance. Maintenant on se contente de conter fleurette en arrachant les pétales des marguerites, en espérant tomber sur un truc positif, histoire de faire croire à l’autre que les dés sont jetés et que passer à la casserole est une évidence botanique…. Bien que la casserole on risque de se la prendre là où il faut !

Catherine WOLFF nous a habitués aux citations. Dans cette œuvre, où sur un sable étale, se conte une histoire paysagée de pensées, d’angelot et de licorne, il est difficile de ne pas penser à Gauguin.

Est-ce lui qui susurre, dans l’oreille attentive, une somnolence propice à la pensée nuagère. Il se dit, il s’entend. Comme après une tempête, la lassitude des corps rend l’écoute et le dire songeurs.

Est-ce cette presse, ce terrible moment qui précéda la torpeur, ouvreuse des portes du premier sommeil, que WOLFF dessine, en une graphie qui plonge dans un vocabulaire de grimoire, pour illustrer les affres maintenant dissipées ?

C’est une œuvre d’une tranquille apparence où le rose, fade comme le lever du jour, joue avec le noir profond d’une expiration.

Là-haut, tout est à l’engourdissement, en bas, tout est fuite, course, bousculades, galops, tumulte.

Catherine WOLFF peint comme elle pense, en relief, en rebond, en contrastes. Elle va droit à un but, celui de la description où le détail noie la certitude en une éventuelle possibilité.

On connait la chanson, mixte sur toile, 116×81, 2021

Le pas de danse est devenu pas de danse

Danse-t-on encore sur les cendres d’une musique brûlée d’avoir été trop jouée

Pourtant que tes bras sont jolis, tendres et parfumés

Pourtant que cette musique est belle

Ma Reine, mon Roi

Est-ce l’envie d’une redécouverte ce regard là-bas

où tu n’es pas

Mais où tu pourrais être

À m’attendre sans le savoir

Comme je te cherche

Alors que tu es là

L’envie est-elle un jeu

Un rock à se faire mater

Un galop à damer le pion d’une fantaisie

Pour éviter l’échec

J’aime cette musique, tu la connais ?

Je l’entends mêlée aux parfums de nos corps

Je me souviens des paroles échangées

Il y a si longtemps que cela me semble si proche

de les entendre à nouveau

Nos pas glissent dans les pas des mots

Que la musique porte en perles de rosée

Je me souviens

Je connais la chanson

Penthésilée d’après Kleist, mixte sur toile, 130×89, 2023

Penthésilée, reine des Amazones est une indomptable furie amoureuse du combat. Devant Troie et suivant la mythologie, elle meurt des armes d’Achille qui en tombe amoureux lors de son trépas. Selon Keist, dans sa pièce de théâtre éponyme, c’est toujours devant Troie que la scène se joue. Penthésilée, par la Loi de son clan, doit combattre Achille et le soumettre pour en faire son amant. Son ardeur est telle qu’elle tue l’homme qu’elle adore. Maudissant cette Loi horrible, elle se donne la mort pour vivre ses sentiments.

Cette œuvre affole de dégoût devant le membre arraché. Puis, le regard glisse sur ce qui fut Achille. La mort semble un repos. L’image est rude, mais il est si tranquille. Allongé sur un lit de fleurs, il semble dormir, veillé par son amante qui enfin repousse la bête qui habitait son corps.

Penthésilée hurle l’abjecte soumission qui la fait avant tout combattre ce qu’elle est, et n’être que l’objet aveugle d’une volonté qu’elle s’obligeait à porter.

La branche d’un arbre puissant couvre ce désarroi et, en créant une alcôve végétale, les protège du vide insolent du ciel, pour renouer d’apaisement ces âmes déchirées.

Cette œuvre m’a fait penser à « la réputation » et à ces drames affolants qui font de l’élan amoureux un effroyable saut dans le néant.

15) Répudiation

Portrait professionnel en éclairage de Studio

Le collectionneur Jacques Mizera interpelle Artension